2024年度 インターンシップ終了しました!

公益財団法人 損保SOMPO環境財団のCSOラーニング制度を利用して当協会にてインターンシップとして活動してくれた2名、大学の単位認定インターンシップとして活動してくれた2名のみなさんに1年間を振り返っていただきました。

【NARECのインターンに応募しようと思ったきっかけ、動機はなんですか?】

KKさん:「環境保護の大切さ」を大学で学んでおり、漠然と自然の保護に関わる活動がしたいと思っていたところ、CSOラーニング制度を見つけました。加入している数ある団体のなかでも、NARECは日本の自然保護に対して、実践的に取り組んでいる団体だと感じたため応募を決めました。また、実際の自然を保護する場所に行ったことがなかった、体験したことがあまりなかった私にとって、レンジャーズプロジェクトで運営側として活動できることも魅力的だと感じました。

HMさん:CSO派遣先団体の中でオンライン作業ができ、環境保全に興味があったので応募しました。

MHさん:環境に対する興味が再燃していた時に、大学の社会実習による単位取得のぺージを見た。過去自然環境復元協会に参加した学生がいたようで、その名前や住所が資料に書かれていたため、応募した。

YHさん:NARECインターンに応募しようと思った大きなきっかけは、自然保全活動を行う地域団体と自然保全ボランティアを繋ぐ、いわゆる中間支援に携わってみたいという思いがあったこと挙げられます。

私は大学で環境教育ゼミに所属し、学校教育を舞台とした環境教育実践の歴史的な変遷を基盤に、環境教育の理論的研究や公害の記憶の継承に向けた資料館の役割、自然保全教育・自然保護教育の変遷などを体系的に学んで来ました。その傍ら実践的な活動へ関わることもあり、保育園・幼稚園の園字たちと一緒にキャンプ実習を行ったり、今年度は世田谷区内の小学校にて気候変動時代に向けた環境配行動に関わる出前授業の実施を行ったり、ゼミ教員とともに長野県内小学校にてVRを活用した湿地教育等に携わって来ました。 上記のような経験をする中で、自身の活動は学校教育に依拠した環境教育の機会保障の課題について考えてきましたが、学校教育以外での環境教育・環境学習の機会保障はいかにされるのかという課題に向き合って来たのだろうかと疑問が湧きました。こうした疑問を解決するためには、地域でご活躍される保全団体の活動へ参画していくことが一番の近道であると思われるものの、学校教育以外の環境教育に参画していく方々を考える上で、そこのプロセスを支える存在について知りたい、つまりそこの中間的な支援などを行っているアクターの活動などを知りたいと思い立ち、2年前に参加したCSOラーニングでの長期インターンシップの際に、他の方が派遣先としていたNARECでの活用内容などに魅力を感じ、この度実習先としてインターンシップに参加させて頂きたいと思い、応募させて頂きました。

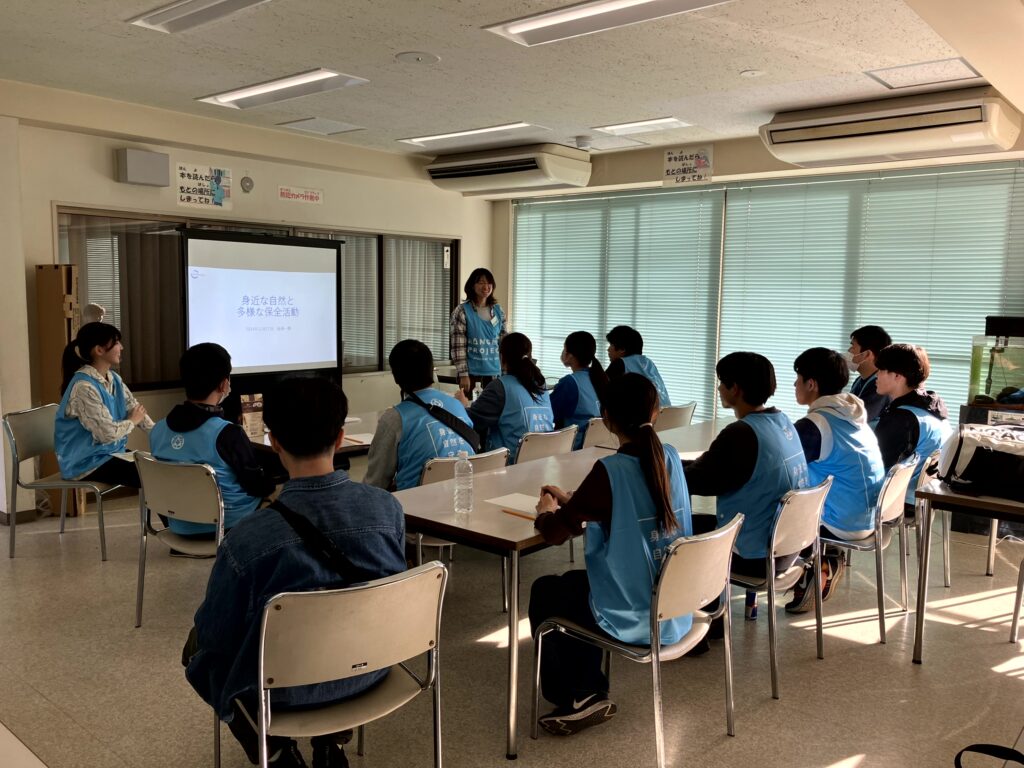

↑20241117に行った学生レンジャーズの様子

【NARECで行った主な業務について教えてください。】

・学生レンジャーズの企画班・広報班での活動(MTGを含む)→(参考)2024年度学生レンジャーズの募集サイト

・レンジャーズプロジェクトの参加、レポート作成

・レンジャーズ活動のアンケート作成

「レンジャーズ・プロジェクト」の主な業務としては、レンジャーズ・プロジェクトが開催される場所にて、参加者の方の点呼と体調確認、環境保全の現地団体の方へお繋ぎすること等に従事させて頂きました。

また学生レンジャーズの運営(広報担当・当日のサブ・リーダー)と親子レンジャーズ(連絡・広報担当)にも携わらせて頂きました。特に学生レンジャーズは、今回NARECのインターンに参加された他の学生と一緒に「どのような方を対象としたボランティアイベントを開催するのか」等の対象設定/ペルソナから始まり、具体的なワークの検討やボランティア募集などまで、一連のイベント運営に関わらせて頂きました。自身は広報を担当させて頂き、どのような学生・大学/学部に連絡するのが効果的か、SNS(InstagramやFacebookなど)やボランティア・サイトでの広報などをチーム内で話し合いながらイベント当日に向けて準備を進めました。学生レンジャーズ当日は、8名の大学1・2年生の方々が参加され、自身はサブリーダーとして、参加者の皆様の環境保全活動の記録や現地団体の環境保全活動とお繋ぎできるように努めました。

【NARECのインターンをしてみて思ったこと、やりがいや魅力、また逆に、しんどいなと思ったことなど教えてください】

KKさん:私がインターンを始める際に目標としていた「自然保護の考え方を1人でも多くの人に伝えたい」という思いが、学生レンジャーズの企画やレンジャーズプロジェクトに関わる中で実現できていると感じられたことが、やりがいだと思います。実際に企画を通して多くの人と関わる中で、自分の取り組みが少しでも環境保護の意識向上につながっていると思えたことは、良い経験ができたと思います。また、インターンを通じてさまざまな人と交流できたことが、魅力的でした。この7ヶ月間で、インターン生や事務局の方々はもちろん、ボランティア先の方々ともお話しする機会があり、その中で自分の視野が広がったと実感しています。普段関わることのない年代やバックグラウンドを持つ人たちと話すことで、新しい価値観に触れることができたと思います。 特に大変だったのは、学生レンジャーズの企画が大詰めを迎えた時期です。ちょうど学校の文化祭と重なってしまい、時間的な余裕はあったものの、気持ちの面で余裕を持つことができず、精神的に少し負担を感じることがありました。しかし、そのような状況でも事務局の先輩方がサポートしてくださり、とても心強かったです。支え合いながら活動できる環境があったおかげで、最後まで取り組むことができました。

HMさん:NARECの活動を通して身近な自然の大切さを身をもって知る事が出来ました。

また大阪レンジャーズプロジェクトでは場所は変わっても人々の自然への関心は変わらないこと、学生レンジャーズでは皆で力を合わせてプロジェクトを成し遂げる難しさ・達成感を実感することができました。

MHさん:遣り甲斐は、何よりもそれぞれの企画を実現でき、当日の進行まで務めることができた点。

最初の企画提案の際、それぞれが異なる規格資料をもってきていたため、一つにまとめるのが難しくも感じられた。しかし、全部の良さを集めた企画をしようと努力してくださったことで、みんながやりがいのある企画をできたと思う。当日も、学生に裁量権をもってやらせてもらえたので、とても良い経験となった。

また、大阪レンジャーズでは、会議から参加し、より「自分たちの企画」という意識をもってボランティアに参加することができた。何よりも、参加しなければ出会うこともなかった地元の方々と交流し、意見を交換できたことが一番の思い出である。

YHさん:NARECでのインターンを通してのやりがいは、何と言っても「自然保全活動を通じた、地域の自然への理解」です。NARECのレンジャーズ・プロジェクトに参画されている現地団体の方々は、必ず活動の中で、自分たちが自然保護・保全活動や周辺地域の環境についての解説をして頂いております。中には、身近な公園の芝生を管理することで地域コミュニティや子ども達の活動場の保持を目指されている団体の方もいれば、一般的な利用を制限して市民が自然環境を守っているトラストの形式をとる団体の方もおり、活動を通じてその地域における“自然保全の重要性”を知ることが出来ました。

あまりしんどいなと思うことはありませんでしたが、現地団体のほとんどは午前中の活動がメインですので、あまり朝の活動に慣れていない方はしんどいなと感じるかもしれません。

以下は、活動に参加する中で、いろいろ気付いた私の考察になります。

――――――――――――――――――――――――

NARECでのインターンを通して思ったことは、参加者や運営する学生たちの抱く自然保全に対する考え方の多様性と、自然保全型ボランティア特有に現れる“奉仕を促したい対象の多様性”への気付きでした。

今回のインターンを通じて気付いたのは、NARECのインターンに参加されている学生たちは、従来から何かしら自然環境に対する関心があり、実際に彼ら・彼女らにお話を伺うと「昔から植物が好きだ」、「カマキリが好きだ」、「大学のクラブ活動で観察会や探検を行っている」等の自然環境保全活動に向かって行く上で、やはり自然環境への強い思いやこれまでのご経験が源になっていることが明らかでした。私も然りです。高校生の頃に川に囲まれた環境で育った私にとって、自然は生活資源でありながら、景観をより豊かにしてくれる存在であり、こうした自然環境を守っていきたい、これが私自身が自然環境保全に向かう強い理由であると振り返ります。

こうした自然環境保全そのもの/自然環境保全活動への関心は、レンジャーズ隊員のボランティアの方々一人ひとりにおいても大きく異なっており、ある方は「地域の自然環境保全が、自分の子ども達にとっての過ごしやすい環境に繋がるから」と述べていたり、ある方は「自分の身近な人が参加しているので参加しようと思った」と述べられていたり等、やはりレンジャーズ隊員の皆様も多種多様な関心を抱いていることが分かりました。

しかし何度か活動する中で、私の中で「一緒にボランティア活動を行うことの意義などはある程度、理解に及ぶものの、自然環境保全というテーマにおいては、人と人とが集まって活動を行うことは何か他にない特別な理由や意義があるのだろうか」という疑問が浮かんできました。少し考えをまとめると、例えば自然災害の被害を被った地域でのボランティア活動に参加した友人や参加に向かった方々の抱く奉仕の対象は“被災地域の方々”であると思われ、手助けや奉仕の対象が明確であるように感じます。また私が普段ボランティアのスタッフとして関わっている国立市公民館での放課後学習支援では、明確にその学習支援にやって来る中高生たちの何か役に立ちたいという思いがあって取り組んでいます。

しかし自然保全型ボランティアには、他に類を見ない特徴として、ボランティアに参加する方々の中で共有される“手助けや奉仕を促したい対象”の多様性/多種性が伺えるような気がしました。横浜や都内でのレンジャーズ活動に参加する中で、他の参加者の方々の自然保全への関心を聞いてみると、「自分の子どもがよく使う公園だから、自分もその管理に携わりたい」や「何となく地球温暖化などが叫ばれている時代で、自分も何か力になりたい」等と、ボランティアを通じた行動によって影響を与えるであろう対象が様々であることが伺えます。

なぜNARECでのインターンに参加したのか、私はその答えとして「自身の専攻である学校教育での環境教育機会ではなく、その他の環境学習機会に参画する人々のプロセスを知りたかったから」と挙げました。その理由の根底にあったのは、おそらく新たな環境教育手法の開発や環境意識の醸成・構造性への理解への渇望ではないかと思われましたが、もっと根本にあるのは、他のボランティアなどと比べて自然保全型ボランティア特有に現れるであろう、ボランティアを通じた行動によって影響を与えるであろう対象が様々であることの構造解明に乗り出したかったことが挙げられます。

以上のような関心は、学生レンジャーズの企画運営の時に顕著に現れることとなり、どのような学生像を設定してイベントを開催するのかというペルソナを考える中で、「そもそも人々が環境保全活動や自然保全型ボランティアへ関心を抱いていくプロセスにおける“自身の活動によって影響を与えるであろう対象の多様性”がある」ことから、その設定は難航したことを振り返ります。ただこうした多様性がどのようなことに繋がるのか、こうした多様性があることで自然保全活動そのものにどのような彩りが生まれるのかについては、充分に検討することができませんでした。しかしその多様性によって生まれる自然保全活動のネットワークは、自身の見識を広げてくれるものとなりました。

【学生レンジャーズの企画やリーダー体験などをするにあたって、やっておけばよかったことや勉強しておけばよかったと思うことがあったら教えてください】

KKさん:WEB広告についてもう少し知識があったら良かったと思いました。

インスタグラムの広告を提案した際や、親子レンジャーズの広告を出す際に使えたと思います。

HMさん:特にありません。ですが人とのコミュニケーションのスキルは大事だと思います。

MHさん:植物や動物の種類などは、勉強しておけばより有意義な時間を過ごすことができただろうと思い、後悔している。たとえ勉強できなかったとしても、ボランティア団体の方からご説明を受ける際は、ポケットにメモを携帯するなどすればよかったと感じている。

YHさん:やはり自然環境や植物、地理に関わる知識であると振り返ります。こうした知識があれば、参加者の方々により自然保全活動の重要性や意義について共有することができたのではないかと思います。 同じインターン生の中で、農業関連について大学で専攻されている方がおり、その方と一緒に活動を行った際には植物に対する知識の深さには毎回驚かされました。自然保全型ボランティアにおける地理的環境や生息する植物から推察される活動内容の意義を十分に理解され、現地団体の方とのコミュニケーションを密に行っていたことが印象的でした。

【これからインターンをしてみたいと思っている大学生へ向けてのメッセージをお願いします】

KKさん:「何か環境のために行動したい!」という思いがあれば、NARECでの7ヶ月間の様々な体験はきっと有意義な時間になるはずです。自然を守る活動に携われることもそうですが、大学生という将来について考えることの多い時期に長期のインターンを体験することは、自分自身の大きな成長につながると思います。自然を守るために、一歩踏み出してみませんか?

HMさん:自然が好きで何かアプローチをしてみたいという方はぜひインターンを検討してみてください!

MHさん:参加することの魅力は、「自分たちで企画ができる」「自然が好きな仲間と繋がれる」こと。何より、narecへの参加がきっかけで出会った方は沢山いて、そのうち多くがこれからも関係を続けていきたいと感じています。私は、「出会いの数だけ新しい世界の見方を発見できる」と感じているからこそ、気になるならやってみて損はないと思います。何事も、やってみないと分からないのですから。

YHさん:NARECでのインターンに参加するに当たって、レンジャーズ・プロジェクトでの自然保全活動の運営や、大学生を中心とした自然体験活動の中間支援を行う「学生レンジャーズ」の開催に対して、自分はその活動を行うことができるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。また自然保全活動や自然環境に関わる体験が必須なのかと考えられる方がいらっしゃるかもしれません。しかし大事なのは経験の有無などに限らず、「自然保全型ボランティアに参画する方々の立場に立って考えること」だと思います。

NARECのインターンの中で体験する自然保全活動において、おそらく最も多く関わることになるのは現地の自然保全団体の方々やボランティアの方々です。自身の経験上、ボランティアの方々や現地団体の方々も含め、自然保全活動に参画するに当たって、いかなる不安を抱えているのか、いかなることを期待しているのか等を考えることが求められ、そこにおいて重要となったのは自然体験活動の有無ではなく、そうした思いにどう応えるかであると私は考えます。自身はそれに充分に応えられたのかについては懸念点が残りますが、間違いなく「立場にたって考える視点」は、学生レンジャーズの開催や普段のレンジャーズ活動において大いに活きてくると思います。 こうした視点に立てば、自身に自然環境に対する知識不足や自然体験に関わる経験不足があっても、それに落ち込むこともなく、ただ「今の自分なら●●に役立つことができるのか」と考えて、こういう期待に応えられたらと気付き、インターンに積極的に参加することができるかもしれません

【事務局より】

2024年度のインターン生4名のみなさん、1年間お疲れさまでした。学生レンジャーズ企画段階ではオンラインMTGなどが立て込み、本当に大変だったと思います。しかし、結果は素晴らしいものだったのではないでしょうか。

最後にインターン生の先輩としてたくさんのサポートをしてくださったAKさん、RTさんに心より感謝を申し上げます。